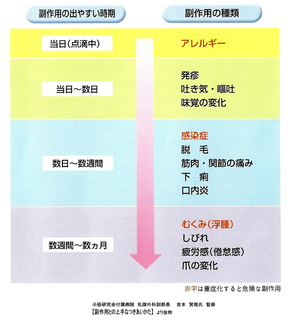

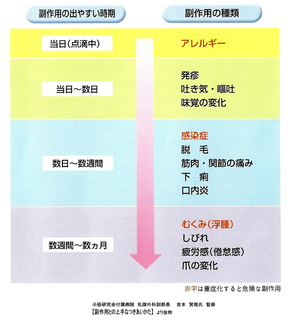

抗がん剤は種類によって投与期間や作用が異なります。副作用は薬によってさまざまで、反応は個人差が大きく、効果は患者さんによってだいぶ差があります。

がんの種類、進行度、体調などに合わせて、できるだけ副作用が軽く効果的な抗がん剤治療を行うよう管理します。

脳腫瘍分子量が小さく血液脳関門への透過性があるアルキル化剤のニムスチン、ラニムスチン、テモゾロミドなどが用いられる。

頭頸部がん代表的なものにシスプラチンとフルオロウラシルの併用療法がある。この2剤に加えドセタキセルが用いる場合もある。

肺がんシスプラチンまたはカルボプラチンに別の抗がん剤を加えた2剤併用療法が標準的な治療法である。EGFR遺伝子変異をもつ非小細胞肺がんに対して、イレッサは特に治療効果の高いことが分かっている。

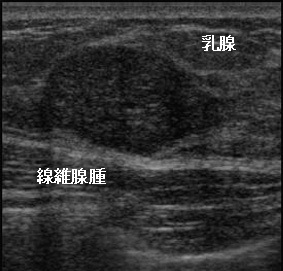

乳がんCMF療法(シクロホスファミド、メトレキサート、フルオロウラシルの組み合せ)、CAF療法(シクロホスファミド、ドキソルビシン、フルオロウラシルの組み合せ)、AC療法(アドリアマイシン、シクロフォスファミドの組み合せ)などが行われる。

食道がん放射線療法と同時にPF療法(シスプラチンとフルオロウラシルの組合せ)を中心に、他の抗がん剤を組み合わせた多剤併用が一般的である。

胃がんフルオロウラシルが中心に用いられる。胃がんは比較的、抗がん剤の効きが良くないといわれるが、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム(TS-1)、アドリアマイシン、シスプラチン、イリノテカン、パクリタキセル、ドセタキセルなどの登場で抗がん剤治療が飛躍的に進歩した。

大腸がんフルオロウラシル、イリノテカン、オキサリプラチン、テガフール・ウラシルなどの抗がん剤を組み合わせた投与が行われる。なお、ホリナートはこれらの抗がん剤の補助として併用される。これら抗がん剤と併用することによって、奏功が期待される分子標的治療薬にアバスチンがある。

胆嚢がん標準治療が確立されていないが、ゲムシタビンが標準として使われている。

膵臓がんゲムシタビン、S-1が第一選択薬として推奨されるようになり、従来に比べて予後が良好であることが分かっている。ゲムシタビンにS-1を併用して良好な奏功率が示されている。

腎臓がんインターフェロンなどの治療が行われていたが、近年、分子標的薬のソラフェニブとスニチニブが腎臓がんを適応として承認され、腎臓がん治療に新しい門戸を開いた。

膀胱がんメトトレキサート、ビンブラスチン、ドキソルビシン、シスプラチンを組合せたM-VAC療法、ゲムシタビシンとシスプラチンを組み合わせたGC療法が標準的な化学療法として行われる。

前立腺がん前立腺がんではホルモン療法が主に行われている。2008年にドセタキセルの適応が承認され、化学療法に新たな道が開かれた。

子宮がん子宮体がんには、シスプラチン、アドリアマイシン、パクリタキセルの組合せが主に行われている。